そろそろ寒くなってきて、風邪、インフルエンザ等の流行が心配な季節。

「こんな時には、体温計の需要も上がるのでは?」。商売大好きキツネくんも、自分のECショップで体温計を販売することを思いつきました。

早速、大手ECモールで働く友人のリスくんに相談。

さて、どうなることでしょう?

キツネくん

キツネくんそろそろ寒くなってきたし、風邪やインフルエンザも流行ってくる。体温計の需要も上がるだろうから、輸入して販売しようと思う。

なるほど、確かにそんな時期だね。でも、体温計は医療機器だから、キツネくんには扱えないんじゃないかな?

え?体温計も医療機器なのか?治療するわけじゃないのに。

うん、僕も詳しくはないから、フクロウ博士に聞いてみよう。

体温計は薬機法で管理されています。

いいところに気が付いたね。その通り、体温計は「医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」)対象で、輸入や販売には免許が必要じゃ。

体温計は大きく分けて2種類

| 体温計の種類 | 医療機器の分類 | 輸入・製造 | 販売 | |||||||||||

| 水銀毛細管体温計 (ガラス製体温計) | 一般医療機器 (クラスⅠ) | 医療機器製造販売業免許が必要 | 免許は要しない。 | |||||||||||

| 電子体温計 | 管理医療機器 (クラスⅡ) | 医療機器製造販売業免許が必要 | 管理医療機器販売業・貸与業届書を出す必要あり | |||||||||||

つまり、どちらも輸入するには免許が必要。ガラス製は有資格者に有資格者に輸入してもらい、そこから買い取って販売すればOK。でも、電子体温計は販売するにも資格が必要なのですね。

そうじゃな。直接治療するものではないが、人の健康にかかるものじゃから、薬機法で適正な審査を経て市場に出るよう、管理されているのじゃ。

今時、水銀体温計はほとんど見ないし、電子体温計は販売免許も要るし、これはハードルが高いな。

計量法から見る、体温計・温度計

ちなみに、「計量法」は知っているかな?

ケイリョウホウ?

そうじゃ。計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保するための法律じゃ。体重計やメーター、様々な測定器が対象となる。

みんな勝手な尺度でメモリを付けないように、ということですか?

その通り。水銀も電子も、体温計は、「計量法」に基づく型式の承認も必要なのじゃ。

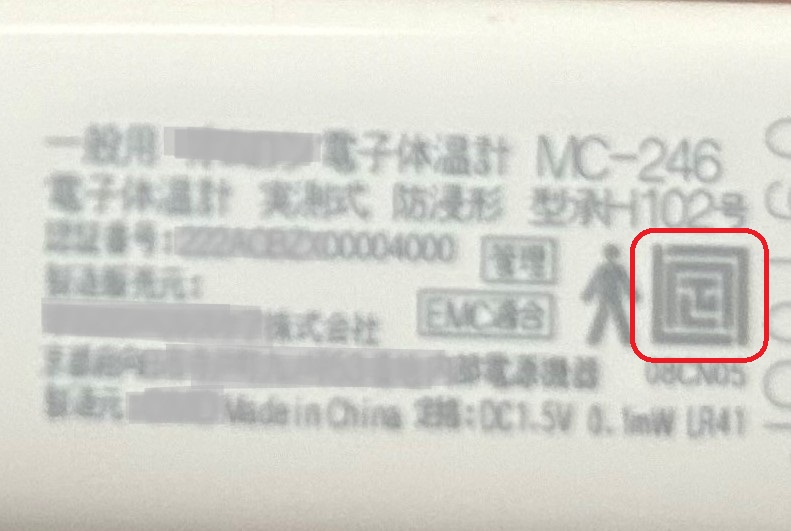

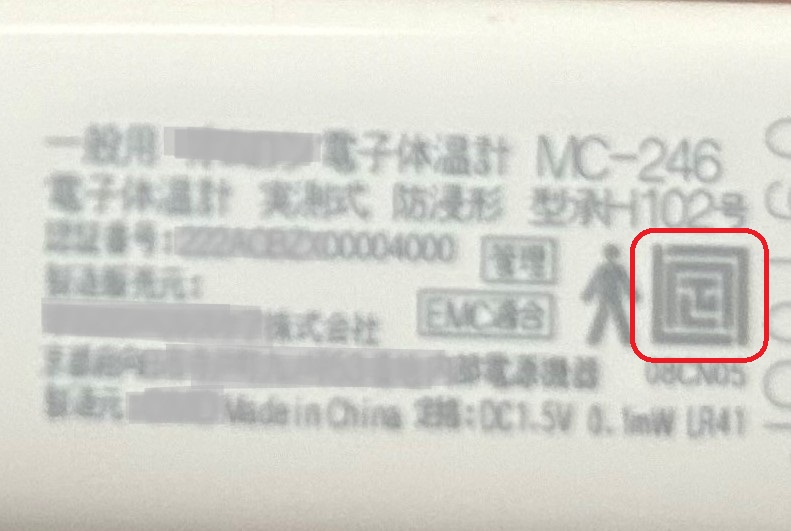

体温計をよく見ると、こんなマークがついておる。

そんなふうに管理されているのか、知らなかった~。

待てよ、体温計じゃなくて、「温度計」ってのもある。これは何だ?

キツネくんも鋭いのぉ。ざっと、このような違いがある。。

| 薬機法 | 目的・特長 | |||

| 体温計 | 対象 | 人の体温を測るために設計されたものであり、計測範囲は30℃~45℃程度。 | ||

| 温度計 | 対象外 | 気温を測ったり、製造業において使われることが多く、-50℃~1,000℃まで測れるものもある。 | ||

温度計でも体温は測れるが、人体のために作られたわけではないので、体温を測りたいならば、体温計をお勧めする。

ただし、温度計の方がコストが低く、安価に販売できるので、使い方としては

商業施設や大勢が集まる場所で、ざっくり体温の確認をする。

簡単に体温を測り、体温が高いと疑われるときに、改めて体温計で正確に測る。

オフィスビルの入り口にあるものは、おそらく「温度計」で、これで明らかに37℃ですよ、とか出た時に、これは正確ではないけれど、ある程度の目安になるということですね。

ちなみに、温度計のうち、計量法に該当するのはガラス製のみなのじゃ。

そういう意味でも、電子温度計がたくさん出回ったのか。

これは体温計?温度計?広告表現で見極める違い

でも、一般の人が違いを認識するのは難しいですね。

僕も今初めて知りました。

そうじゃな、この知識を持って広告を見てみると、気付くことがあるぞ。

まずは、体温計の広告を見てみよう。

確かに、「管理医療機器」って書いてありますね。

そうじゃ。次に温度計の商品説明を見てみよう。

何か気付くことはあるかな?

こっちは、「医療機器ではありません」って書いてありますね。

そう。もう一つ、大きな特徴がある。

あ、体温計には人の体温を測っている様子が出ているけど、温度計は体温を測っている様子が出ていない!

その通り。温度計を使って、「体温を測れる」と表現することは、薬機法に違反するのじゃ。

なるほど~。こう見ると、実際の性能はともかく、印象はずいぶん違いますね。

知らないで輸入していたら、大変なことになっていた!

そうじゃな。実際、せっかく輸入したのに税関で止まって積み戻し、滅却対象となることもある。

勉強になりました!ありがとうございました!

新規商品の扱いは、思わぬ法令・規制の対象となっている可能性があります。

販売決定前に、管轄省庁や信頼できる通関業者とよく相談し、安全に輸入を進めましょう。