貿易事務のお仕事を始めたウサギさん。たくさんの専門用語が飛び交う職場で、日々勉強中です。今日も新しい言葉を聞いて、頭がはてなマークでいっぱい。早速、フクロウ博士に相談に来ました。

内貨(ないか)と外貨(がいか)って何だろう?

内貨(ないか)と外貨(がいか)って何だろう?

うさぎさん

うさぎさん貿易事務のお手伝いをしていると、物流業者さんや通関業者さんから、よく「内貨になりました」「外貨横持ちします」といった言葉を耳にします。

この「内貨」や「外貨」って一体、どういう意味なんでしょうか?

内貨は「内国貨物(ないこくかもつ)」の略、

外貨は「外国貨物(がいこくかもつ)」の略のことです。

これらは関税法という法律で決められた貨物の呼び方で、

輸出入をするときには、自分の貨物が今、「内貨」なのか「外貨」なのか、意識して考えることが重要じゃ。

ということは、同じ貨物でも、その時によって内貨になったり、外貨になったりするっていうことですか?

その通り。同じ貨物でも、呼び方が内貨になったり、外貨になったりするんじゃ。

ウサギさんは「内貨」と「外貨」という言葉からどんなイメージを持つかの?

内貨は「内国貨物」のことだから、日本国内で所有している貨物。

外貨は「外国貨物」のことだから、外国が所有している貨物かな?

ざっくりとしたイメージはそんなところじゃの。

関税法上の定義としては、以下のようになっておる。

「外国貨物」

輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。

「内国貨物」

本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

なんだか難しい……

上の定義を、もう少しかみ砕いて考えてみるかの。

ちなみに「本邦」とは「日本」のことじゃ。

「公海」とは、どこの国にも属さない海のことじゃぞ。

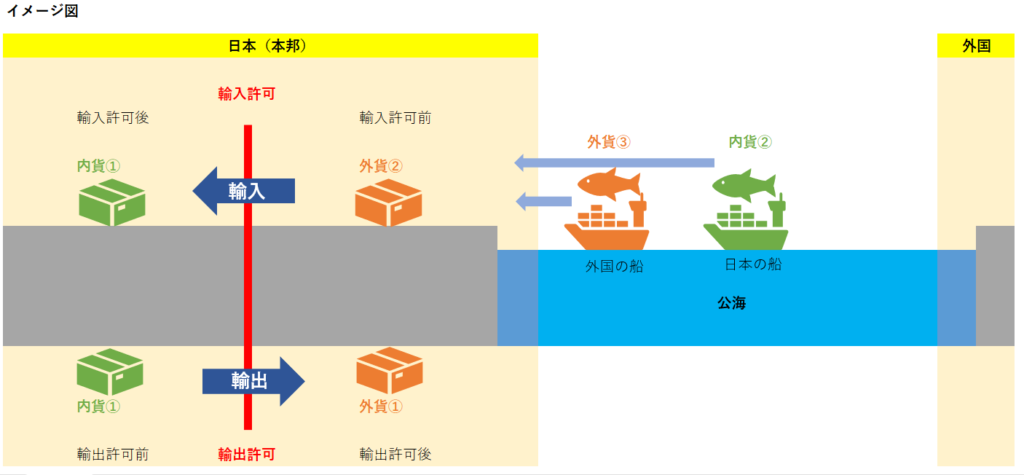

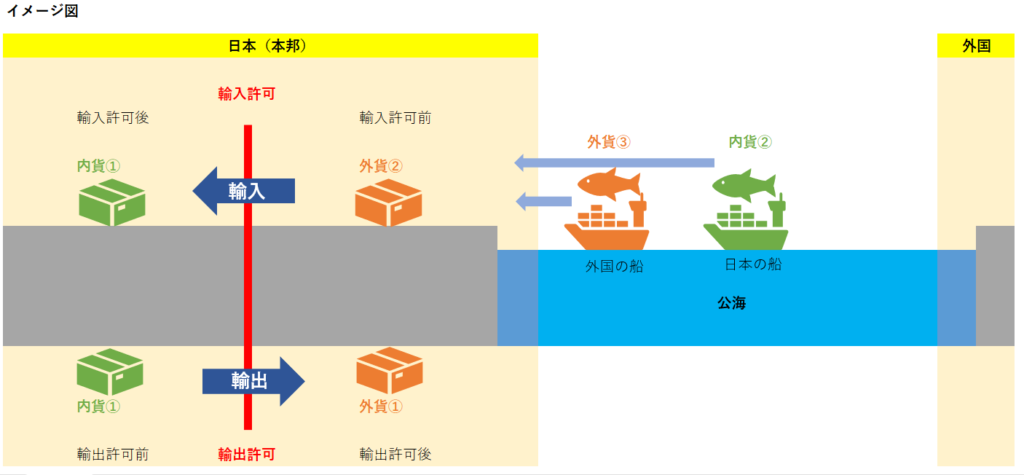

以下のイメージ図と併せて見てみよう。

外国貨物とは

外貨① 輸出の許可を受けた貨物

外貨② 外国から日本に到着した貨物で、輸入の許可を受ける前のもの

外貨③ 外国の船舶により公海で採捕された水産物で日本に到着し、輸入の許可を受ける前のもの

内国貨物とは

内貨① 日本にある貨物で外国貨物ではないもの

内貨② 日本の船舶により公海で採捕された水産物

図になったら分かりやすくなりましたね!

公海で取れた水産物については、日本の船で採ったか、外国の船で採ったかで、内貨と外貨が変わるんじゃの。

内貨と外貨はどこで変わるの?

内貨と外貨はどこで変わる?

上のイメージ図にヒントが隠されているぞ。

あっ!「輸入許可」や「輸出許可」の前後で、内貨が外貨になったり、外貨が内貨になってますね!

税関に「許可」を貰うことで内貨と外貨が変わる。

その通りじゃ。税関に「許可」を貰うことで内貨と外貨が変わるんじゃな。そしてその「許可」を貰うために必要な手続きが、「通関」じゃ。

通関って、なんとなく輸出入に必要な手続きぐらいにしか思っていませんでした。輸出入の許可を貰うために必要なことだったんですね。

大まかにイメージすると、

「内貨」は「内国(日本)に所属する貨物」。

「外貨」は「外国に所属する貨物」。

貨物が日本に所属していれば、日本国内に販売・流通できるし、日本国内の法律が適応できる。外国から到着したばかりの貨物の中には、外国の法律ではOKでも、日本の法律ではNGなものもあるのじゃ。だから、外国から来た貨物は、手続きをして許可を受けない限り、内貨にはならないんじゃ。

逆に、日本から外国へ出ていくときも、手続きをして許可を受けない限り、外貨にはならんぞ。内貨のままでは、外国へ輸出するための貿易船に貨物を載せることもできないのじゃ。

通関の重要性

通関は、「内貨」と「外貨」を切り替えるために必要な手続きということが分かりました。

「内貨」と「外貨」を切り替えるというために必要な通関じゃが、なぜ通関が必要かと言うと、いくつかの理由がある。

①輸出入品目のチェック

②貿易統計の作成

③関税等の適切な徴収 が挙げられるぞ。

①の「輸出入品目」って、輸出入貨物の種類のことですよね?

つまり、「この貨物はニンジンです」とか「この貨物はキャベツです」っていう時の、ニンジンやキャベツのことですよね?

左様。このニンジンやキャベツといった品目には、貿易をする上での数字のコードが割り振られておる。これを統計品目番号(HSコード)と呼び、その数字を見ると、だいたいどの番号がどのような品物なのか、分かるようになっておるんじゃ。輸出入通関の際には、通関士と呼ばれる人たちなどが輸出入書類をチェックして、このHSコードを振り、税関に対して、品目と価格、数量を申告するんじゃ。

「この貨物の品目はニンジンで、1本100円で、数量は1カートン」といった具合じゃな。

この申告をすることで、税関が貨物の情報を把握することができるんじゃ。税関はこれらの貨物情報を管理してチェックしておるぞ。

なるほど。通関によって、税関が貨物内容を把握できるんですね。税関もよく分からない貨物を内貨にしたり、外貨にしたりはできないですもんね。

その通りじゃ。

貨物が内貨になれば国内に流通するし、外貨になれば海外に送られてしまうからの。税関は申告内容を審査して、水際対策を行っておるんじゃ。

税関が把握した情報は、

① 貿易統計の作成 や ③関税等の適切な徴収

にも生かされる。

貿易統計は、どんな貨物をどれぐらい輸出入したかを国が把握するための統計で、外交や経済政策などに役立てることができる。

そういえば、関税を支払わないと輸入許可にならず、内貨にならないという話を聞いたことがあります。

内貨になると日本国内に販売・流通してしまうから、その前に関税を納めさせることで、日本の産業を守っているのじゃな。

通関はとても重要なんですね。

「内貨」「外貨」という分け方と、通関は密接にかかわっていることもよく分かりました。

ウサギさんは内貨と外貨の違いと、通関の重要性について学ぶことができたようです。

内貨は外貨と同じように扱えませんし、外貨も内貨と同じように扱うことはできません。

例えば日本の倉庫に置いてある外貨に対して、内貨と同じ感覚で、「貨物を開けて中身を確認してください」と言っても、すぐには確認して貰えないことがあります。

これは日本の倉庫に置いてある貨物であっても、すでに外国の貨物という扱いになってしまっているため、取り扱いには申請などの手続きが必要で、勝手に内容をいじることができないからです。

自分の貨物が今内貨なのか、それとも外貨なのか、意識してみることで、輸出入の手配もスムーズになるかもしれませんね。

記事管理No.: 008-01-241129