貿易事務をしているウサギさんは、書類の仕事が多いので、実際に現場でどのように自分の貨物が動いているのかわかりません。

そこで、現場のことに詳しいクマさんに聞いてみることにしました。

港では色々な人たちが働いていますが、彼らは一般的に港湾事業者と言われる人たちのようです。

港と船の間で、貨物はどうやって動く?

ウサギさん

ウサギさん貨物の輸出入をしているのですが、いつも書類のやり取りしかしないので、実際に現場でどんな風に貨物が動いているのかわかりません…。

貨物ってどんな風に船に積まれたり、降ろされたりするんですか?

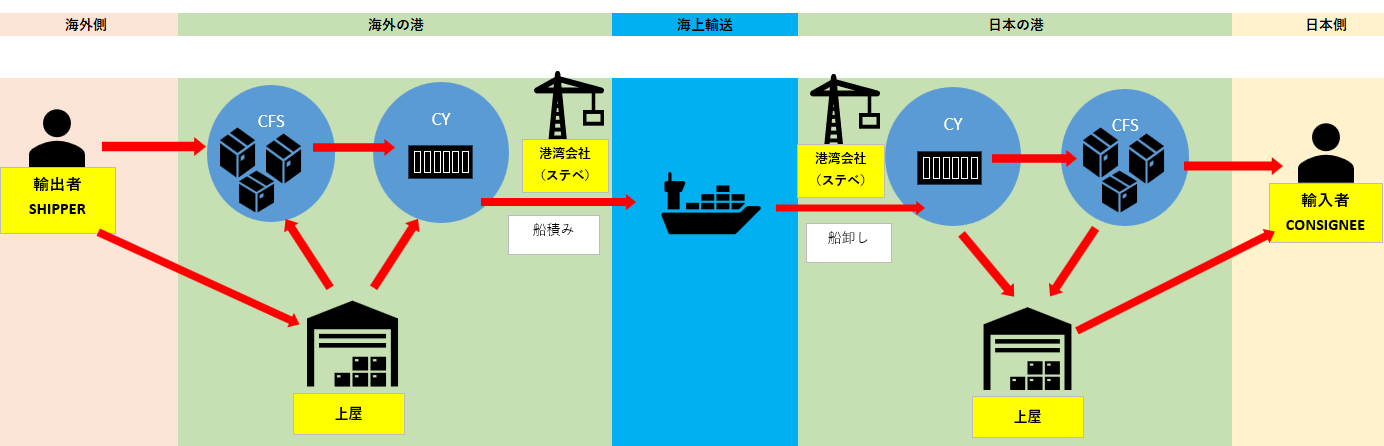

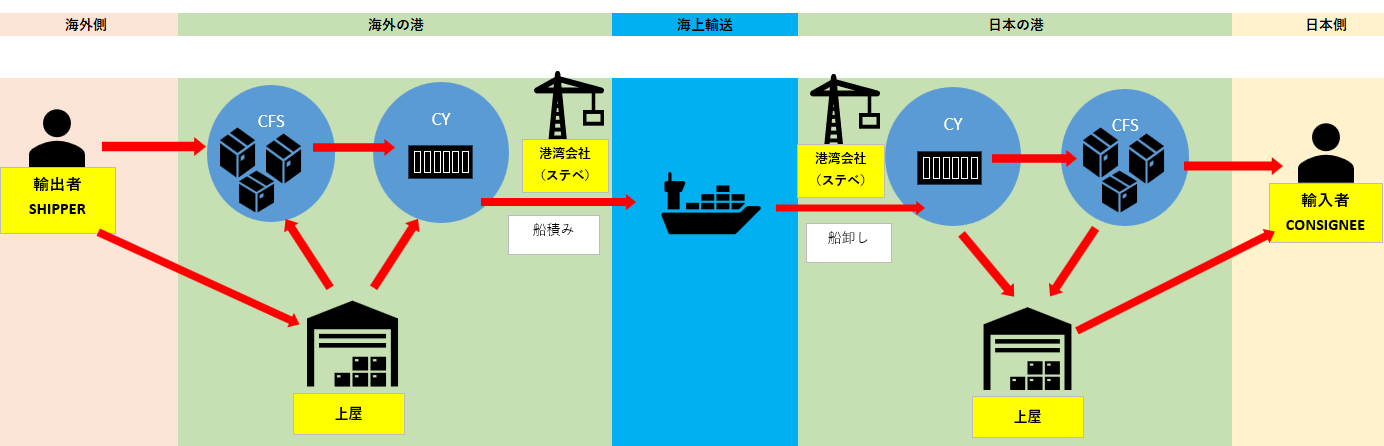

まず、船に貨物を積んだり、降ろしたりする前には、港を経由するね。

港にはCY、CFS、上屋※などの場所があって、船積み前・船卸し後の貨物の中継地点になっているんだ。

これらの現場では、主に港湾事業者という人たちが働いているんだよ。

※一般的に、上屋は港湾地区にある保税倉庫全般を指します。CY/CFSにある建物も上屋の一種として扱われることはありますが、今回の記事では、わかりやすくするため、CY/CFSは「上屋」とは別に記載しています。(ここでいう「上屋」とは、元々巨大貨物や、重量貨物、バラ積み在来貨物の荷受けや、検疫貨物を受けるなどに特化している他、保税倉庫であることを活かし、通関業者のお抱え倉庫となっていることが多いです。)

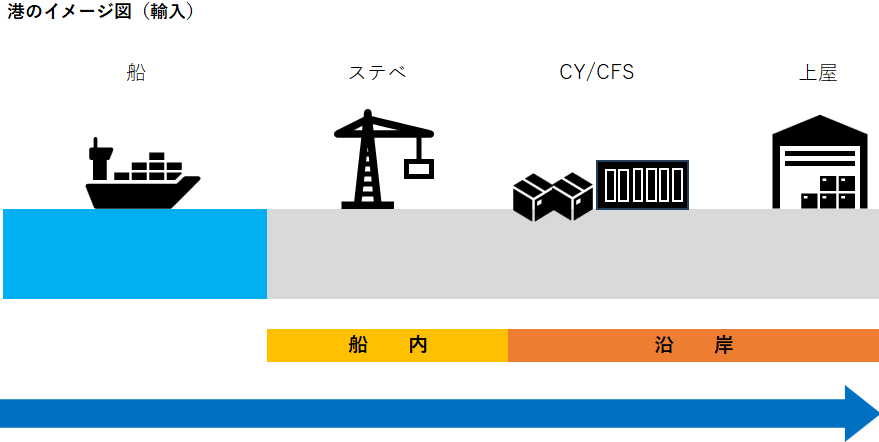

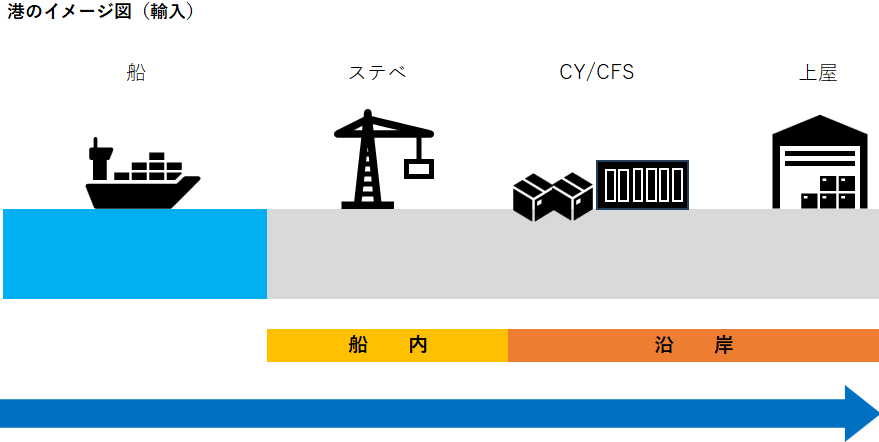

~イメージ図(輸入の例)~

この画像のグリーンのところが、主に港湾事業者といわれる部分だね。

CY(コンテナヤード)とCFS(コンテナフレートステーション)は、どちらも海上コンテナ輸送で重要な役割を果たす場所だよ。

CYはコンテナ単位での保管や積み下ろしを行う場所で、CFSは小口貨物をコンテナに詰め込んだり、取り出したりする場所のことだ。

なるほど。船に積まれる前に、貨物はこのCYやCFSを経由しているんですね。電車の駅みたいなものですかね?待つところがないと困っちゃいますもんね。

うん、おおむねそんなイメージだね。船積み前・船積み後の貨物の待機場所みたいな感じだよ。

CY/CFSなどのあるエリアは保税地域といって、内国貨物と外国貨物(*内貨と外貨って何だろう?参照)が混在する場所でもあるんだ。だから、ここでは様々な手続きが行われているよ。

貨物をコンテナに詰めたり、取り出したりするのも、CYやCFSの役目なんですね?

そうだね。CYやCFSでもそういった港湾作業は行われるね。

あと、上屋やステベなんかも、港湾作業から切って離せない存在だ。

上屋?ステベ?

「上屋」は、港やターミナルなどで貨物の一時保管や荷捌きを行う施設のことだよ。

CY/CFSを経由する前に、この上屋※を経由することがあるんだ。

例えば、

荷主の工場 → 上屋 → (CFS) → CY → 船

って感じにね。

CY/CFSは貨物を集約することが大きな目的だから、細かい作業は対応できないことが多いんだ。だから、上屋を経由して、CY/CFSでできない作業をやってもらうことがあるんだよ。

上屋でやる作業については、後述するね。

いきなりCY/CFSに貨物を入れてはいけないの?

いけないわけではないけど、CY/CFSで荷受けできる条件を満たしていないと、貨物を持って行っても拒否されてしまうことがあるよ。

例えば、明らかに海上輸送に耐えられないボロボロの梱包貨物だったり、必要なラベルやマークがコンテナや貨物に貼られていなかったり……

それに、CY/CFSは船積み前・船卸し後の貨物を集めて置いておくことが大きな目的だから、細かい作業は対応できないことが多いんだ。だから、上屋を経由して、CY/CFSでできない作業をやってもらうことがあるんだよ。

上屋でやる作業については、後述するよ。

なるほど。

CY/CFSはいろんなお客さんの貨物が集約されているから、あまり細々とした対応をしていたら管理が大変そうですもんね。

それから、「ステベ」とは、船内荷役の請負業者、つまりStevedoreの略称だよ。船に貨物を積み込んだり、船から貨物を下ろしたりする作業を請け負う業者のことなんだ。

ステベも港湾事業者?

うん。CY/CFS、上屋、ステベなどは、基本的には港湾事業者だよ。港湾事業者は厳密には「港湾運送事業法」という法律で、事業内容などによって定義されているけどね。

業界用語で、

ステベなどのことを「船内」、上屋などのことを「沿岸」と呼んだりもするんだりするんだ。

港にはCY、CFS、上屋などの場所があって、船積み前・船卸し後の貨物の中継地点になっています。

これらの現場では、主に港湾事業者という人たちが働いています。

ステベは次回号で詳しく扱うから、今回は上屋を例に、見ていこう。

上屋の仕事内容

上屋は、港湾事業の一部に深くかかわる施設なんだ。

岸壁のすぐそばにある倉庫のような建物で、貨物の一時的な保管や仕分けに使われるよ。

港にある上屋は、たいてい保税機能を持っていて、主に輸出入貨物を一時的に保管したり、検品・仕分け・梱包・バン詰め・デバンなどを行うよ。

船積み前・船卸し後にやることってたくさんあるんですね。

以下に、それぞれの作業を詳しく見てみよう

検品

入庫予定に基づき、予定通りの貨物が搬入されたか、貨物の外装や個数などをチェックします。

バン詰め・デバン

コンテナに貨物を詰めたり、出したりします。バン詰めするためにバンプランを作成することもあります。

バン詰め: 貨物をコンテナに詰める作業(=「バンニング」とも呼ぶ)

デバン: コンテナから貨物を取り出す作業(=「デバンニング」とも呼ぶ)

ショーリング

コンテナに詰めた貨物が動かないよう、固定・補強する作業のことです。

ショーリングには燻蒸された木材や、ベニヤ板などがよく利用されます。

マーク貼り・ラベル貼り

貨物には、貨物の持ち主を特定するためのシッピングマークや、貨物が危険品だということを知らせるための危険品ラベルなどが存在します。場合によっては、こういったマーク貼り・ラベル貼りを上屋で行うこともあります。

梱包・開梱

【梱包】

貨物を箱や袋などに包んで、運搬・保管・輸出入に耐えられるようにする作業です。

特に、海上輸送などは船のローリングなど、貨物ダメージも起きやすく、国内輸送以上にしっかりと梱包が必要です。破損防止(緩衝材・固定)・水濡れやサビ防止(防湿・防水処理)・輸送単位の集約(例:複数の小箱を1つのパレットに)など行います。

梱包形態には、ケース・パレット・スキッドなど、さまざまな種類があり、貨物に適した梱包を選ぶことが重要です。

梱包写真の例: 左から、ケース梱包・パレット梱包・クレート梱包・バリア梱包・スキッド梱包

【開梱】

梱包された貨物を開封して中身を取り出す作業のことです。

検品や、通関・検査のための内容確認、保管・輸送や再梱包のためなど、さまざまな理由で開梱が必要になるケースがあります。

保税作業

「保税」とは、外国から輸入された貨物を、税関の輸入許可が下りていない状態(=外国貨物の状態)で、関税を留保したまま蔵置しておく状態のことです。

「保税作業」とは、このような保税状態の外国貨物に対して、点検や手入れなどの作業を保税地域内で行うことを指します。

保税地域でない場合、外国貨物を取り扱うことはできないので、保税地域として許可を受けた港の上屋は、輸出入貨物の一時保管や作業の拠点として重要な役割を果たします。

いろんな作業をやってもらえるんですね。

もちろん、どの上屋でも得意・不得意や、受けられる物量の問題もあるから、「自分の作業を取り扱ってもらえるか?」「どんな作業をしてほしいか」といった事前の相談は必要だよ。

・港にはCY、CFS、上屋などの場所があって、船積み前・船卸し後の貨物の中継地点になっています。港湾事業者は主にこれらの場所で働いています。

・ステベ(船内荷役業者)も港湾事業者の一種です。

・CYはコンテナ単位、CFSは小口貨物、上屋は多様な作業を担う場所です。

・港の「保税地域」は、外国貨物も扱うことができます。

・上屋では検品、梱包、バン詰め・デバン、ラベル貼り、保税作業などを行います。

港湾事業者は、書類のやり取りだけでは見えない、港の現場を支えてくれている存在なんですね。

記事管理No.: 020-01-250630